Eine Kampagne der infra Fürth und der Stiftung Deutschland Schwimmt

Gemeinsam machen wir mit folgenden Bädern auf das wichtige Thema aufmerksam:

70 Jahre Fürther Freibad – ein Grund zum Feiern. Aber auch ein Anlass, um auf etwas sehr Ernstes aufmerksam zu machen: die Sicherheit unserer Kinder im Wasser.

Jedes Jahr verunglücken Kinder in Schwimmbädern – oft aus einem einfachen Grund: fehlende oder unzureichende Aufsicht. Deshalb starten die infra Fürth und die Stiftung Deutschland Schwimmt im Jubiläumsjahr eine gemeinsame Kampagne unter dem Motto:

„Dein Bademeister ist nicht Dein Babysitter.“

1. Was ist die Aufgabe der Eltern? Was ist die Aufgabe des Bademeisters?

Eltern haben die Aufsichtspflicht über ihre Kinder – immer. Auch im Schwimmbad.

Der Bademeister (Fachangestellte für Bäderbetriebe) ist für die Sicherheit des gesamten Badebetriebs zuständig: Wasserqualität, Technik, Erste Hilfe und das Eingreifen in Notfällen.

Aber:

Er kann nicht gleichzeitig für jedes einzelne Kind verantwortlich sein. Die Verantwortung für die Sicherheit von Nichtschwimmern und unsicheren Schwimmern liegt bei den Eltern oder erwachsenen Begleitpersonen.

2. Wann sollte ein Kind Schwimmflügel tragen? Wo gehört ein Kind hin, das nicht schwimmen kann?

Nichtschwimmer sollten stets eine körpernahe Schwimmhilfe tragen (z. B. Schwimmflügel oder eine Schwimmweste), wenn sie nicht durchgehend beaufsichtigt werden oder sich nicht in unmittelbarer Greifweite eines Erwachsenen befinden, der das Kind im Ernstfall sofort sichern kann.

Ein Kind, das nicht sicher schwimmen kann, gehört ausschließlich in den flachen, gekennzeichneten Nichtschwimmerbereich – unter ständiger Beobachtung und in greifbarer Nähe.

3. Was ist das Seepferdchen?

Das Seepferdchen-Abzeichen (Frühschwimmer) ist kein Nachweis für sicheres Schwimmen. Es zeigt lediglich, dass das Kind:

- 25 m schwimmen kann (irgendein Stil),

- einen Sprung ins Wasser wagt,

- einen Gegenstand aus schultertiefem Wasser heraufholt.

Es ist ein erster Schritt – mehr nicht. Viele Kinder mit Seepferdchen können sich im Notfall nicht sicher über Wasser halten.

4. Was ist sicheres Schwimmen?

Als sicherer Schwimmer gilt man erst mit dem Schwimmabzeichen Bronze. Sicher schwimmen bedeutet außerdem:

- 200–400 m am Stück sicher und ausdauernd schwimmen können – auch unter Stress,

- ins Wasser springen und selbständig wieder herauskommen können,

- in der Lage sein, sich selbst zu helfen oder Hilfe zu holen, wenn man ins tiefere Wasser gerät.

Kinder, die das nicht sicher können, gelten als Nichtschwimmer – ganz unabhängig vom Seepferdchen.

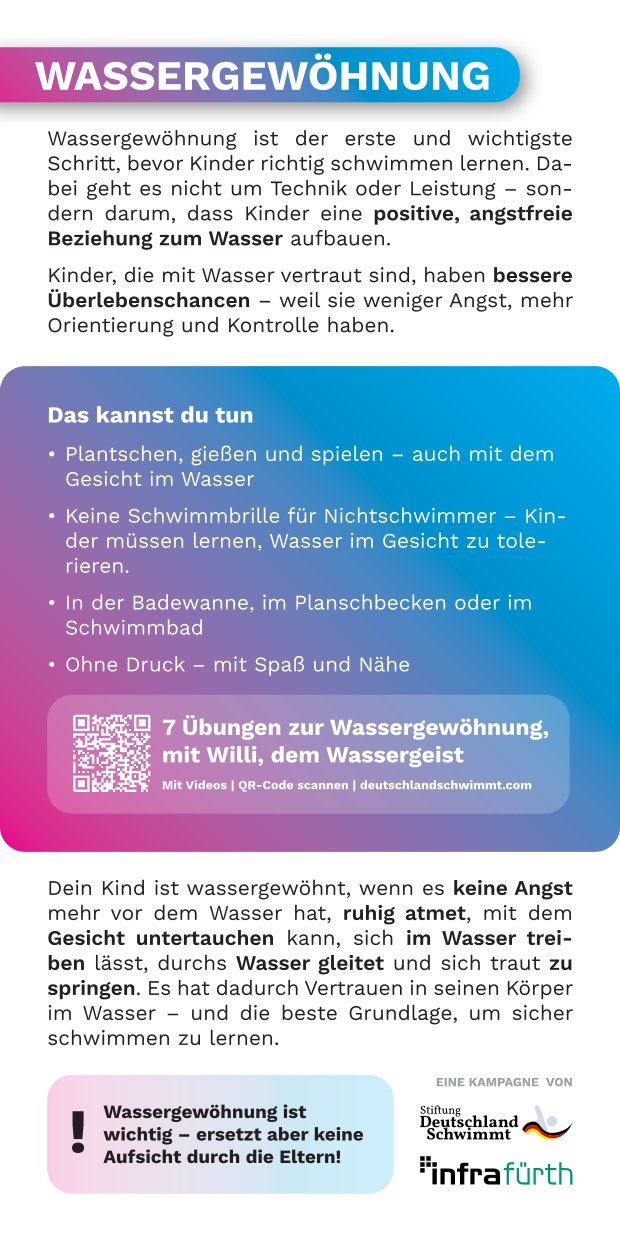

5. Warum sollten Kinder wassergewöhnt sein? Und wie mache ich das?

Ein Kind, das ans Wasser gewöhnt ist, hat weniger Angst, mehr Orientierung und Kontrolle im Wasser. Es weiß, wie sich Wasser anfühlt – auch im Gesicht, an Nase und Augen.

Wassergewöhnung kann so aussehen:

- Mit dem Kind plantschen, gießen, tauchen (auch das Gesicht),

- Spielen mit Wasser auf dem Balkon, in der Badewanne oder im Planschbecken,

- Erste Schwimmbadbesuche mit enger Begleitung und Spaß statt Druck.

Zu der Wassergewöhnung gehört das Üben der fünf Grundfertigkeiten – ATMEN, TAUCHEN,SCHWEBEN, GLEITEN UND SPRINGEN.

Übungen dazu findest du mit unserem Wassergeist Willi hier: https://deutschlandschwimmt.com/wassergewoehnung

6. Warum sollten Kinder, die nicht sicher schwimmen können, keine Schwimmbrille tragen?

Schwimmbrillen vermitteln falsche Sicherheit.

Wenn ein Kind ins Wasser fällt oder sich unter Wasser dreht, kann die Brille verrutschen oder abfallen. Ein Kind, das es nicht gewohnt ist, Wasser ins Gesicht oder die Augen zu bekommen, gerät dann leicht in Panik.

In einer alltäglichen Situation, wie einem unbeabsichtigtem Sturz ins Wasser, wird Dein Kind auch keine Schwimmbrille tragen und dann in Schockstarre geraten und sich unter Wasser nicht orientieren können!

Gewöhnung an Wasser im Gesicht ist wichtiger als klar sehen zu können – besonders bei Nichtschwimmern.

7. Was passiert mit einem Kind, das nicht wassergewöhnt ist, keine Schwimmhilfe trägt und ins Wasser fällt?

- Es taucht unter, oft ohne Gegenwehr.

- Es schreit nicht – der Mund ist mit Wasser voll.

- Es kämpft nicht sichtbar – die Bewegungen sind oft unkoordiniert und unauffällig.

- Es kann sich nicht aufrichten, wenn es z. B. im knietiefen Wasser umfällt.

Deshalb ist ständige Aufsicht und eine Schwimmhilfe überlebenswichtig.

8. Warum ist Ertrinken lautlos?

Ertrinkende Menschen – besonders Kinder – können nicht rufen oder schreien.

Warum?

- Der Körper ist im Überlebensmodus: Atmen ist wichtiger als schreien.

- Der Kopf taucht immer wieder unter – keine Zeit zum Rufen.

- Die Bewegungen sind oft leise, langsam oder gar nicht sichtbar.

Ertrinken ist still. Deshalb ist der Blick der Eltern unerlässlich.

9. Welche Schwimmabzeichen gibt es in Deutschland? Und was solltest du darüber hinaus üben?

Frühschwimmer – Seepferdchen

Theorie:

Kenntnisse der Baderegeln.

Praxis:

- Sprung vom Beckenrand mit anschließendem 25 m Schwimmen in einer Schwimmart in Bauch- oder Rückenlage (Grobform)

→ Beim Schwimmen in Bauchlage muss erkennbar ins Wasser ausgeatmet werden - Heraufholen eines Gegenstandes mit den Händen aus schultertiefem Wasser (Schultertiefe bezogen auf das Kind)

❗ Wichtig: Das Seepferdchen ist kein Nachweis für sicheres Schwimmen – es markiert den Einstieg ins Schwimmenlernen.

🥉 Deutsches Schwimmabzeichen Bronze (Freischwimmer)

Theorie:

Kenntnisse der Baderegeln.

Praxis:

- Sprung kopfwärts vom Beckenrand

- 15 Minuten Schwimmen: Mindestens 200 m, davon 150 m in einer erkennbaren Schwimmart in Bauch- oder Rückenlage und 50 m in der jeweils anderen Körperlage (Wechsel ohne Festhalten)

- Einmal ca. 2 m Tieftauchen mit Heraufholen eines Gegenstandes (z. B. Tauchring)

- Ein Paketsprung vom Startblock oder 1 m-Brett

Deutsches Schwimmabzeichen Silber

Theorie:

Baderegeln + Verhalten zur Selbstrettung (z. B. bei Erschöpfung, Krämpfen).

Praxis:

- Sprung kopfwärts vom Beckenrand

- 20 Minuten Schwimmen: Mindestens 400 m, davon 300 m in einer erkennbaren Schwimmart in Bauch- oder Rückenlage und 100 m in der anderen Lage (Wechsel ohne Festhalten)

- Zweimal ca. 2 m Tieftauchen, je ein Gegenstand

- 10 m Streckentauchen mit Abstoßen vom Beckenrand

- Sprung aus 3 m Höhe oder zwei verschiedene Sprünge aus 1 m Höhe

Deutsches Schwimmabzeichen Gold

Theorie:

Baderegeln + Hilfe bei Bade-, Boots- und Eisunfällen (Selbst- und einfache Fremdrettung).

Praxis:

- Sprung kopfwärts vom Beckenrand

- 30 Minuten Schwimmen: Mindestens 800 m, davon 650 m in einer erkennbaren Schwimmart in Bauch- oder Rückenlage und 150 m in der anderen Lage (Wechsel ohne Festhalten)

- Startsprung + 25 m Kraulschwimmen

- Startsprung + 50 m Brustschwimmen in max. 1:15 Minuten

- 50 m Rückenschwimmen mit Grätschschwung ohne Arme oder Rückenkraul

- 10 m Streckentauchen aus der Schwimmlage (ohne Abstoßen)

- Dreimal ca. 2 m Tieftauchen mit Heraufholen je eines Gegenstandes innerhalb von 3 Minuten

- Ein Sprung aus 3 m Höhe oder zwei verschiedene Sprünge aus 1 m Höhe

- 50 m Transportschwimmen (Schieben oder Ziehen einer Person)

Darüber hinaus wichtig:

- Üben, in Kleidung zu schwimmen (realistische Szenarien),

- Rückwärtig ins Wasser fallen, sich selbständig umdrehen und über den Beckenrand aussteigen

- Verhalten bei Panik, z. B. wenn Wasser geschluckt wird,

- Erkennen von Gefahrenzonen (Strömungen, Kanten),

- Einüben von Selbstrettung: auf dem Rücken treiben, um Hilfe rufen, Ruhe bewahren.

10. Wo finde ich einen Schwimmkurs? Und wer nimmt Schwimmabzeichen ab?

Du suchst einen Schwimmkurs für dein Kind oder dich selbst? Der beste Tipp: Sprich direkt die Schwimmmeisterinnen und Schwimmmeister in deinem öffentlichen Bad an.

Sie wissen genau, welche Vereine, Schwimmschulen oder Trainer*innen vor Ort aktiv sind, wann Kurse stattfinden und an wen du dich wenden kannst. Oft haben sie Kontakte, die nicht online zu finden sind – ein kurzer persönlicher Austausch kann dir schnell weiterhelfen!

Meist nehmen diese auch Schwimmabzeichen ab! Greife nicht zum Handy sondern spreche sie einfach an!

Gemeinsam für mehr Sicherheit im Bad

Ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit kann tragische Folgen haben.

Du bist der Schutzengel Deines Kindes – nicht der Bademeister.

👉 Informiere Dich.

👉 Sei aufmerksam.

👉 Übe mit Deinem Kind.

Denn Sicherheit beginnt bei Dir.

Andere Badbetreiber in Deutschland können Plakate und Flyer gegen eine Schutzgebühr für die Einarbeitung eines zusätzlichen Logos bei der Stiftung Deutschland Schwimmt als Datei beziehen.